Игорь АРХИПОВ

В. Д. НАБОКОВ: ЛИБЕРАЛ и патриот

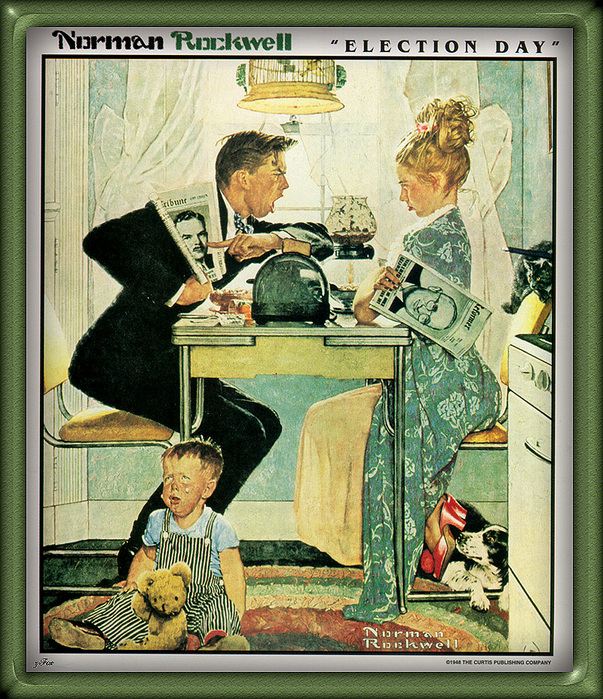

“Пусть с этого дикого и отвратительного обычая будет сорвана мантия красивых слов и снят ореол якобы возвышенных мотивов, его украшающий”, и “трагикомический церемониал”, вызывающий отвращение у многих образованных людей, предстанет в общественном сознании во всей “безобразной наготе”.1 В таких резких выражениях изобличал традиции дуэли Владимир Дмитриевич Набоков. Один из лидеров либерального движения и руководителей партии кадетов, депутат I Государственной думы, популярный и талантливый публицист, авторитетный общественный деятель, Набоков был поистине знаковым персонажем российской политической и общественной жизни двух предреволюционных десятилетий.

“Родовитый” либерал, представитель аристократического семейства, известного близостью к бюрократическим верхам, сын министра юстиции Д. Н. Набокова (его называли любимцем императора Александра III), Владимир Дмитриевич был во многом неординарной, отчасти даже несколько эпатажной фигурой. Убежденный рационалист, противник любых несовместимых с идеями прогресса и гражданского общества пережитков, особенно сословных (в этом контексте дуэль представлялась ему чрезвычайно колоритным образцом предрассудков прошлого, имеющим мало общего с понятиями чести и благородства), прекрасным перспективам государственной службы Набоков предпочел карьеру оппозиционного общественного деятеля. Яркий выразитель политико-психологического настроя либеральной интеллигенции, Набоков при этом выделялся в ее среде как эффектный светский человек. Благодаря своей “стильности” (она проявлялась и в личных качествах, манерах поведения, и в прагматичной, профессиональной деятельности) Набоков-политик весьма органично вписывался в атмосферу “серебряного века” и “блистательного Санкт-Петербурга”.

В какой-то мере “стильным”, исполненным достоинства и мужества — эти качества, по отзывам многих современников, были свойственны личности Набокова, — оказался и его ранний, роковой финал. Спустя пять лет после Февральской революции, в Берлине, в зале филармонии, политический эмигрант Набоков бесстрашно вступил в схватку с монархистом, спасая жизнь П. Н. Милюкова — своего давнего соратника по кадетской партии, а в последние годы жесткого политического оппонента. Своеобразный блеск сопутствовал и посмертной легендарной славе Владимира Дмитриевича. Проходили десятилетия, и он начинал все в большей степени восприниматься по-новому — в отсвете образа своего знаменитого сына, выдающегося писателя Владимира Набокова (Сирина)…

Правовед с характером

По семейным преданиям считалось, что начало роду Набоковых положил обрусевший еще в XVI в. татарский князь Набок. Представители прославленной дворянской семьи состояли в родственных отношениях с Аксаковыми, Пущиными, Данзасами. Отец будущего политика — Дмитрий Николаевич Набоков (1826—1904) — был статс-секретарем и министром юстиции (1878—1885). С деятельностью Д. Н. Набокова связывают последовательное развитие судебной системы, основанной на либеральных принципах. В период “контрреформ” Д. Н. Набокову удалось отстоять одно из главных достижений преобразований эпохи Александра II — суд присяжных. Уходя в отставку, Дмитрий Николаевич отказался от графского титула и предпочел получить от государя солидное денежное вознаграждение — это существенно укрепило материальное положение семьи Набоковых.

В. Д. Набоков родился в Петербурге 21 июля 1869 г. Он получил великолепное образование в Александровском лицее и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. По окончании учебы его оставили на кафедре уголовного права для подготовки к профессорской деятельности. Будучи ярким, запоминающимся оратором, неизменно пользовавшимся успехом у аудитории, он с самого начала тяготел к преподавательской работе и, в частности, любил выступать с популярными лекциями. С 1895 г. Владимир Дмитриевич преподавал уголовное право в Императорском училище правоведения, имел звание профессора. Перу Набокова принадлежат неоднократно переиздававшийся учебник по уголовному праву и большое количество научных статей.2 Стремясь не ограничиваться исключительно академической сферой и отчасти продолжая семейную традицию, молодой юрист получил и опыт чиновничьей работы. С 1894-го по 1899 г. он служил делопроизводителем канцелярии при Государственном совете. Набоков проявил себя и как энергичный организатор на ниве общественной деятельности. Он исполнял обязанности секретаря Санкт-Петербургского юридического общества при университете, в течение многих лет был секретарем комитета Литературного фонда, возглавлял русскую группу Международного союза криминалистов.3

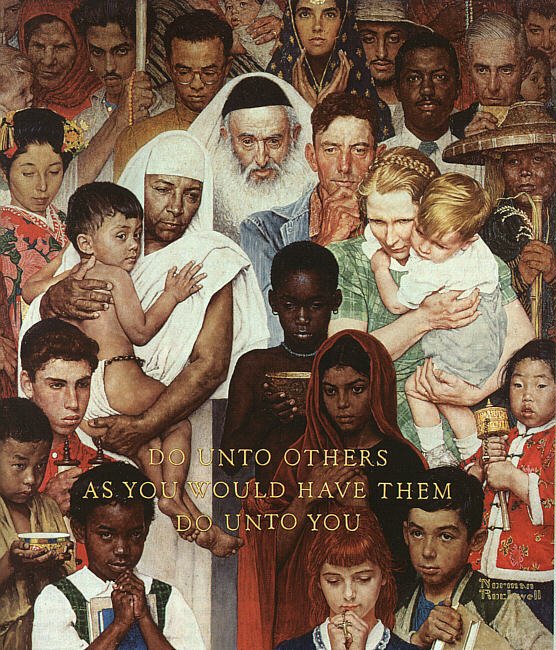

В принципе для Набокова было логичным участие в либеральном политическом движении. Как профессиональный юрист он придерживался современных, прогрессивных взглядов, в том числе по вопросам государственного права (образцами для подражания являлись ведущие демократические государства Европы и, в первую очередь, Англия). Это основа его конституционно-демократического мировоззрения, и именно правовым аспектам либерализма Набоков придавал ключевое значение и стремился привлекать к ним общественное внимание. В первые годы ХХ века Владимир Дмитриевич приобрел широкую известность компетентного и либерального правоведа, будучи постоянным автором юридического еженедельника “Право” (вскоре он стал членом его редакции). Вокруг журнала объединялась небольшая группа либеральных деятелей — в недалеком будущем ставших видными активистами кадетской партии.

В 1903 г. либералами был создан полулегальный “Союз освобождения” и Набокова избрали членом его ЦК. Владимир Дмитриевич находился в центре общественной жизни, связанной с формированием умеренной, “просвещенной” оппозиции политике царской власти. Он был одним из авторов конституционной платформы, которую принял в ноябре 1904 г. Первый всероссийский съезд земских деятелей (собиравшийся на частных квартирах, поскольку власти отказали в его официальном проведении). Представители земского движения и либеральной интеллигенции добивались кардинальных реформ, позволяющих преодолеть разрыв между верховной властью и населением, при этом ключевая роль отводилась свободно избранному народному представительству. К тому моменту Набоков, давно раздражавший придворные и правительственные круги, окончательно превратился в их представлении чуть ли не в “революционера”, призывающего к “смуте”. После публикации в журнале “Право” статьи “Кишиневская кровавая баня”, посвященной теме еврейских погромов, Набокова лишили звания камер-юнкера. Однако, как и полагается независимому публичному политику, на этот шаг консервативной бюрократии Владимир Дмитриевич отреагировал с присущим ему сарказмом. Он поместил в газетах объявления о продаже за ненадобностью придворного мундира, а на всевозможных банкетах отказывался пить за здоровье монарха.

События революции 1905 г. выдвинули Набокова в первые ряды политиков-оппозиционеров. Значительный резонанс имело его выступление в петербургской Городской думе (он состоял ее гласным) с гневным осуждением действий властей и расстрела демонстрации рабочих 9 января. К этому периоду относится сближение Набокова с известным адвокатом, профессором, бывшим проректором Московского университета С. А. Муромцевым (который, как заблаговременно намечалось либеральной оппозицией, в 1906 г. возглавил I Государственную думу). По поручению Московского съезда земских и городских деятелей в июле 1905 г. Муромцев и Набоков составили “Обращение к народу”, сформулировав в нем ключевые положения идеологии российских либералов. Вместе с С. А. Муромцевым, П. Н. Милюковым, И. И. Петрункевичем, И. В. Гессеном Набоков в октябре 1905 г. участвовал в создании партии кадетов и с первых же дней вошел в ее ЦК.

Парламентский выход

В марте 1906 г. Набоков был избран в I Государственную думу по кадетскому списку — в качестве одного из шестерых депутатов от Петербурга. К тому моменту он уже приобрел известность в столице как гласный городской думы, принадлежавший к ее либеральному меньшинству. В среде муниципальных депутатов особого влияния он не имел, хотя в ноябре 1905 г. группа левых парламентариев выдвигала его на выборах заместителя председателя Думы (он получил 22 “белых” шара и 44 “черных”).4

Победа на выборах в Государственную думу не прошла незамеченной широкой общественностью, и популярная печать сразу обратила внимание на Набокова как одного из будущих лидеров парламентской оппозиции. Характеризуя личность Владимира Дмитриевича, журналист “Петербургского листка” отмечал: “Прекрасный оратор и хороший юрист, является членом той группы наших верхов, которые, по меткому и образному выражению М. П. Федорова (кадета, депутата городской Думы. — И. А.), „сознали свои обязанности перед лицом меньшей братии, послушались голоса своей совести пошли искуплять (так в тексте. — И. А.) грехи предков перед забытым и порабощенным народом“”. При этом приводились комментарии Набокова, в которых он декларировал намерение кадетов вести себя в Государственной думе бескомпромиссно оппозиционно, не опасаясь в случае роспуска парламента обвинений в “тяжкой трагедии”: “Ни один благо и здравомыслящий человек не станет нас упрекать, если мы упорно, шаг за шагом, будем проводить свою программу полностью и без урезок. Для этого нас страна послала в Думу, и на компромиссы всякого рода у нас нет полномочий”.5

Отношение кадетов к Думе, собравшейся на первое заседание 27 апреля 1906 г., было двойственным. Многие либералы скептично оценивали перспективы возникшего наконец института парламентаризма, связывая это с ограниченностью и непоследовательностью политических реформ, на которые была вынуждена пойти власть. За государем сохранялось “неотъемлемое право” досрочно распускать Думу, назначать по своему усмотрению выборы, регулировать продолжительность сессий и объявлять перерывы, во время которых он мог вводить в действие законы (хотя затем они и подлежали “ратификации” депутатами). Как “оскорбление конституционных надежд” было воспринято и издание Николаем II за четыре дня до созыва Думы Основных законов — то есть, по сути, конституции. Возмущало то, что парламент не допустили к выполнению “учредительских” функций, закрепленные же за Думой полномочия показались явно недостаточными. Кадеты, высказывая недовольство “лжеконституцией” (этой риторикой они не отличались от социалистов), выдвигали требования, к удовлетворению которых верховная власть была не готова — ни политически, ни психологически. Исходя “из духа Манифеста 17 октября”, либералы настаивали на создании ответственного перед Думой правительства, на упразднении Госсовета, проведении парламентских выборов по “четыреххвостке” (прямые, всеобщие, равные, тайные).

И все же, несмотря на разочарование, кадетские лидеры в своем отношении к Думе не были чужды романтики, веры в чудодейственную силу народного представительства и его способность добиться от верховной власти ощутимых уступок. Набоков — один из тех политиков, которые с искренним энтузиазмом посвятили себя думской работе.

Символично, что именно Владимир Дмитриевич, всегда провозглашавший, что главным приоритетом для государства должно быть обеспечение основных гражданских прав и свобод, возглавил в Думе комиссию по неприкосновенности личности. Свою роль он видел в разработке и принятии законопроекта об отмене смертной казни. Соответствующий закон был одобрен депутатами, но Николай II отказался его подписывать. 26 мая 1906 г., выступая в Думе по вопросу об отмене смертной казни, Набоков заявлял, что “необходимость такой отмены единодушно признана русской наукой и русским общественным мнением”. Подчеркивая, что “мы считаем себя законодательным учреждением” и “считаем себя обязанными стоять на конституционном пути”, кадетский оратор утверждал, что с момента единогласного принятия Думой законопроекта “приведение в исполнение смертных приговоров есть нравственное преступление, есть попрание нравственных начал”.6 19 июня, выступая в защиту законопроекта об отмене смертной казни, отвергнутого правительством, Набоков провозглашал с думской трибуны: “Смертная казнь по существу во всех без исключения случаях недопустима, не достигает никаких целей, глубоко безнравственна как лишение жизни, глубоко позорна для тех, которые приводят ее в исполнение”. Однако поскольку правительство, по словам Набокова, отказалось считаться с тем, что “для нравственного чувства смертная казнь нечто недопустимое” и отказывается “вычеркнуть” ее из карательной системы, “борьба может привести к желаемому исходу только в случае, если правительство уйдет. Но сегодня оно доказало, что может существовать только путем этого старого, осужденного всеми лучшими людьми, строя, с помощью этого орудия борьбы (смертной казни. — И. А.)”.7

Огромный общественный резонанс имело выступление Набокова 13 мая — сразу после оглашения председателем Совета министров И. Л. Горемыкиным правительственной декларации. Владимир Дмитриевич обратился с думской трибуны с блестящей программной речью, в которой обосновывалось требование “ответственного министерства”. Он называл “конституционным абсурдом” отказ правительства поддерживать “наиболее законные требования народа” (в том числе об амнистии и отмене смертной казни”): “Какая при этих условиях возможна спокойная, согласованная работа? Какое при этих условиях возможно приближение к тому обновлению России, о котором нам объявлялось с высоты Престола?” Набоков предупреждал, что “политика половинчатых уступок и недоговоренных слов, которых мы были до сих пор свидетелям”, “составляет разложение начал государственности, и она подточила уже народные силы”. Финальным аккордом под гром аплодисментов стала фраза, надолго врезавшаяся в общественное сознание: “Исполнительная власть да покорится власти законодательной!”8 Заметим, что эта идеологема, столь ярко и четко сформулированная Набоковым, имела поистине принципиальное значение для политического менталитета либеральной оппозиции. Набоков, как и многие либералы, видел Думу исключительно как “законодательную власть”, а не “законодательную палату”, которая дарована верховной властью и наделена незначительным объемом полномочий.

Выступление Набокова в печати называли триумфальным, а само заседание Думы объявляли не иначе, как “Историческим днем”:

“Отзвучал голос старого бюрократа…

Набоков всходит на трибуну. Молодой, стройный, спокойный, он первый принес ответ.

Это была поразительная минута.

Движением ровным, но твердым и смелым, он сорвал покрова с речи председателя Совета министров.

Изящно, как паладин, непримиримо, как дуэлист, он напомнил министрам, что они орудие, не смеющее прекословить направляющей и руководящей руке народа. Он велел исполнительной власти не сметь прекословить законодательной.

Это было первое соборное слово народа, брошенное прямо в лицо тем, которые его порабощали.

И громовые рукоплескания всей Думы подтвердили министрам, что это говорил не один человек, а миллионы, десятки миллионов”.9

Среди думских политиков Набоков, которого восторженная толпа подчас у входа в Таврический дворец качала и носила на руках, выделялся и своим особым обаянием, элегантностью, изысканностью манер. “Баловень судьбы, он был воспитан на тех светски-бюрократических верхах, где хорошие манеры были необходимой частью хорошего образования, — вспоминала журналистка и деятельница кадетской партии А. В. Тыркова-Вильямс. — Говорил он так же свободно и уверенно, как и выглядел. Человек очень умный, он умел смягчать свое умственное превосходство улыбкой, то приветливой, а то и насмешливой. Глядя на этого полного жизни, красивого удачника, кто бы мог угадать, что впереди его ждет горькая эмигрантская бедность и ранняя смерть от руки убийцы. <…> По Таврическому Дворцу он скользил танцующей походкой, как прежде по бальным залам, где не раз искусно дирижировал котильоном. Но все эти мелькающие подробности своей блестящей жизни он рано перерос. У него был слишком деятельный ум, чтобы долго удовлетворяться бальными успехами. В нем, как и во многих тогдашних просвещенных русских людях, загорелась политическая совесть. Он стал выдающимся правоведом, профессором, одним из виднейших деятелей Освободительного Движения. <…> Среди разных думских зрелищ одним из развлечений были набоковские галстуки. Набоков почти каждый день появлялся в новом костюме и каждый день в новом галстуке, еще более изысканном, чем галстук предыдущего дня. <…> Эти галстуки для трудовиков стали враждебным символом кадетской партии, мешали сближению, расхолаживали. Но вредной исторической роли они все же не сыграли”.10

Репортеры, наблюдавшие за думскими дебатами, к концу работы I Государственной думы уверенно выделяли характерный именно для Набокова стиль выступлений. “В. Д. Набоков — оратор чисто английского жанра, корректный, сдержанный, но и неотразимый”. “„Бойче“ всех говорит г. Набоков. Притом речи его всегда имеют строго деловой характер и чужды многословия и повторений”.11 Впрочем, встречались в прессе и саркастические, скептичные оценки Набокова как политического лидера и думского оратора. Так, в одной из статей “Петербургской газеты” весьма критически оценивалось поведение в парламенте депутатов от Петербурга, представляющих кадетскую партию, — мол, почти все они “незаметны”, играют “второстепенную, подчиненную роль”, “пополняют ряды бесцветных, так сказать, декоративных членов Государственной думы”. Тем не менее из всех шести депутатов наиболее заметной и своеобразной фигурой все равно признавался Набоков: “Для города Петербурга, созданного сановной бюрократией, в высшей степени характерно, что в высшем представительном учреждении единственным выдающимся депутатом от него оказался именно отпрыск сановной бюрократии”. “Он в первые недели заседаний Думы подавал большие надежды, — отмечал журналист “Петербургской газеты”. — Но оправдал их не совсем. Он играет видную роль в кадетской партии, он говорит с трибуны уверенно, с „апломбом“. Но вот и все. Как ни стараются кадеты выдвигать г. Набокова за какие-то заслуги до и во время выборов, он любимым оратором в Думе не сделался. Левая треть Думы открыто не любит его, правая относится к нему совершенно равнодушно. Публика больше интересуется костюмом г. Набокова, ибо по уверениям социал-демократов, каждая запонка г. Набокова стоит дороже всего костюма трудовика г. Жилкина (саратовский депутат И. В Жилкин возглавлял в Думе группу трудовиков. — И. А.), чем содержанием его речей. Правда, г. Набокова усердно прочат в министры юстиции, но за его ли заслуги или в память его отца — бывшего министра юстиции — трудно пока понять”.12

Образ Набокова, часто привлекавший внимание сатириков и карикатуристов, всегда оказывался легко узнаваемым. Как вспоминал в книге “Другие берега” В. В. Набоков, обычно “отец изображался с подчеркнуто „барской“ физиономией, с подстриженными „по-английски“ усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с „набоковскими“ (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности”.13

Крушение иллюзий

В последующем Набоков с искренней ностальгией говорил о первых месяцах работы Думы, об атмосфере, царившей в Таврическом дворце и о надеждах — увы, оказавшихся несбыточными, — которые связывались в обществе с появлением молодого российского парламента. “Боже мой! — вспоминал в 1908 г. Набоков, наблюдавший из тюремной камеры “Крестов” купол Таврического дворца. — Неужели всего только два года тому назад, как раз в это время, под этим куполом горела такая лихорадочная жизнь, — сотни людей, облеченные званием первых свободно выбранных представителей русского народа, ежедневно с раннего утра до позднего вечера, а многие зачастую до утра следующего дня, забыв обо всем личном, забросив все свои дела и интересы, проникнутые только мыслью о великом павшем на них деле, без устали трудились, болея душой над массой неразрешимых задач, окруженные атмосферой страстного и нетерпеливого ожидания. Живо помню „атмосферу“ этого сказочного времени, постоянные попреки и упреки, что „дума уже столько-то дней заседает, а тюрьмы все переполнены, амнистии нет“”. Но это было и “мучительное время”, Набоков “постоянно терзался одной мыслью: все наши труды напрасны, вся эта уйма усилий и работы пропадает даром, враждебные силы только притаились, ждут благоприятного момента, и, когда они его выберут, нам нечего будет противопоставить им, кроме сознания своей правоты и исполненного долга”.14

И действительно, Государственная дума и верховная власть в складывавшемся тогда политическом контексте были обречены на конфликт. Конструктивного сотрудничества не получилось — в значительной мере из-за взаимного непонимания, дефицита компромиссности. Многие представители высшей бюрократии воспринимали Манифест 17 октября, новые Основные законы и появление парламента не как органичную эволюцию государственного устройства, а лишь как временную уступку, призванную погасить натиск революции 1905 года, “умиротворить” общество. В свою очередь, оппозиция не скрывала намерения и далее добиваться радикальных изменений (что подтвердило ее поведение в I Думе). Подобная прямолинейность только усиливала в окружении государя положение представителей консервативной и откровенно реакционной правящей элиты, стремившейся девальвировать конституционный характер недавних политических преобразований (перспектива превращения государя в “символ исторической власти” их не устраивала!). Как отмечал позже один из лидеров кадетов В. А. Маклаков, в течение нескольких месяцев работы I Думы отношение Николая II к конституции и парламентаризму изменилось, произошел серьезный перелом, усиливший недоверие к народному представительству и вождям либералов: “Натиск революции в 1906 году был отбит. Конституция была объявлена; произведены выборы, открыта торжественно Дума. Государь стал конституционным монархом и пытался лояльно играть свою новую роль. Приветствовал депутатов как „лучших людей“; обещал „непоколебимо охранять“ новые Основные Законы; воздержался от упоминания своего исторического титула „Самодержец“, что было всеми отмечено. И, когда после этих „авансов“ все-таки началась сразу атака на его власть, когда он увидал, как пренебрежительно Дума относится к данной им конституции… он испытал то же чувство раскаяния, которое, вероятно, переживал в 1917 году, когда размышлял о подписанном им „отречении“”.15

I Дума просуществовала всего 72 дня. 10 июля 1906 г., уже на следующий день после обнародования указа Николая II о роспуске Думы, Набоков в числе 120 кадетских депутатов, а также трудовиков и социал-демократов, участвовал в Выборге в совещании парламентариев-оппозиционеров. В Выборгском воззвании депутаты предлагали населению оказывать пассивное сопротивление власти, отказываться от уплаты налогов и исполнения рекрутской повинности, не признавать займы (“ни копейки в казну, ни единого солдата в армию”). Как и всех остальных подписавших воззвание, Набокова в декабре 1907 г., в ходе состоявшегося судебного процесса, приговорили к трем месяцам заключения. Тюремное наказание он отбыл в мае—августе 1908 г., как и прочие — в заранее согласованное, удобное для него время (хотя его срок оказался более продолжительным, чем у других, — Набокову как автору и редактору антиправительственных политических статей “засчитали” и другие нарушения закона).

Тюремный эксперимент

Условия содержания в “Крестах” были вполне сносными (хотя тюрьма уже не выглядела “с иголочки”, как лет 20 назад, когда студент 2 курса юридического факультета Набоков впервые пришел в нее на “научную экскурсию”). Владимир Дмитриевич находился в одиночной камере, в которой имелось все для комфортной жизни и работы — письменный стол, “подвижной „венский“ табурет”, книжные полки, прибор для подогревания пищи. Оказавшись в камере, Набоков тотчас попытался придать “подобие уютности помещению, которое по существу своему есть отрицание всякой уютности”: “Расставил вещи, покрыл стол и табурет салфетками, закрыл „парашу“ бумагой и полотенцем, вынул книги и письменные принадлежности”. Его интересовало, “как реагирует психика на это внезапное резкое изменение обычных житейских условий”, но по итогам трехмесячного заключения был вынужден констатировать “полное отсутствие каких бы то ни было специфических ощущений”. Способствовал этому “разочарованию” не только короткий срок пребывания в тюрьме, но и сопутствующие психологические установки: “сочувствие общества, сознание исполненного нравственного долга, полная невозможность считать себя „преступником“ <…> — все это поднимало энергию, бодрость, все это способствовало быстроте течения времени”.

Опасаясь “великой силы рутины”, Набоков еще до прибытия в “Кресты” решил строго придерживаться очень насыщенного режима, подчиненного интеллектуальной деятельности. Просыпаясь в 5 часов утра, он брался за Библию, с которой был “плохо знаком и решил прочитать ее всю во время заключения”. В 7 часов начинал штудировать итальянскую грамматику. Завтракал молоком и хлебом в 9 часов и принимался за чтение исследований по уголовному праву. В 12 часов, как отмечал Набоков с обстоятельностью, присущей ему даже в мельчайших бытовых вопросах, “накрываю стол, жду обеда”: “Я обедаю всегда с отличным аппетитом, затем пью чай, немного фланирую”. Время с 13.30 до 16.00 отводилось на писательскую работу. Затем, рассказывал Владимир Дмитриевич о своем укладе жизни, “бросаю писать и, совершенно раздевшись, проделываю 18 мюллеровских упражнений с обливанием в резиновой ванночке (тюремное начальство разрешило принести в камеру этот любимый Набоковым атрибут комфорта. — И. А.) и растиранием”. До 18 часов заключенный посвящал себя серьезному чтению классической литературы и книг по истории и философии (в частности, Данте, Гюго, Гете, Ницше), затем ужинал и приступал к легкому чтению и повторению итальянской грамматики. В 21.30 ложился спать. Ежедневно полагалось две 20-минутных прогулки по тюремному садику, и Владимир Дмитриевич педантично старался каждый раз прошагать по 2 версты.16

Описывая свои “тюремные досуги”, он ничуть не боится дать повод для очередных упреков в “родовитой” надменности и высокомерии, “аристократичности”, самолюбовании и т. п. Например, подчеркивая чувство собственного достоинства и рассудительность, Набоков рассказывает: “При поступлении в тюрьму я твердо решил не перестукиваться. Мне казалось, что в столь короткое время, какое нам предстояло отсидеть, выучиться легко понимать и говорить довольно трудно и что утомления и нервного раздражения получится больше, чем удовольствия и пользы, тем более что в тюрьме менее, чем где-либо, возможно выбирать знакомых и есть более всего шансов, что они окажутся мало желательными”. С презрением и брезгливостью вспоминал Набоков о том, как находившийся в соседней камере заключенный через вентиляционную отдушину взывал к нему — “товарищ!”: “Это ощущение — невидимого присутствия рядом с собой волнующегося и всячески заявляющего о своем существовании человека — крайне тягостно и чисто-психологически стеснительно”. Тяжелейшее впечатление произвело на Владимира Дмитриевича созерцание арестантов-уголовников: “В огромном большинстве — что за лица! Печать вырождения с неумолимой ясностью видна в каждой черте их облика. <…> Но хуже всего — выражение лиц, либо мрачно озлобленных, либо наглых и грубых. Чувствуется, что в этих сердцах бьется одна лишь ненависть, что эти люди, за немногим и редким исключением, навсегда сделались врагами общества, что пребывание их здесь только этап в их дальнейшей карьере”. Набоков “ужасался”, слушая через открытые окна переговоры заключенных — их главной темой были “противоестественные сношения”, и при этом “матерные” слова оказывались “такой же приправой к этой беседе, как соль к пище”.

Побывав в заключении, он еще более убеждается, что тюрьмы в их нынешнем состоянии никого не могут “исправить”. Напротив, попавший в тюрьму человек “привыкает к своему новому положению и начинает сам смотреть на себя, как на отпетого. Попранием нельзя поднять человеческую личность”. Необходимо кардинально реформировать “организацию тюремного дела”, выделяя на это значительные бюджетные средства. Впрочем, учитывая существующую политическую конъюнктуру, “трудно рассчитывать на большую щедрость народного представительства в этом отношении — по весьма понятным причинам” (общество, настроенное портив репрессивной системы в целом и не доверяющее власти, считало приоритетным не реформирование тюрем, а широкую амнистию. — И. А.).17

Но не символические сроки тюремного заключения были самым тяжелым наказанием для Набокова и всех остальных “выборжан”. Лишив их права баллотироваться в Думы следующих созывов, власть попыталась изъять из публичной политики, связанной в первую очередь с парламентской деятельностью, значительную часть наиболее активных и подготовленных представителей интеллектуальной элиты. Набоков, болезненно переживавший, что впредь для него закрыт доступ в Таврический дворец, ушел в партийную работу. В течение многих лет он возглавлял Петербургский комитет конституционно-демократической партии, выделяя на ее поддержку немалые личные средства. Набоков проявил себя и как талантливый, яркий журналист и способный редактор. Помимо журнала “Вестник Партии Народной Свободы” Владимир Дмитриевич редактировал ежедневную газету “Речь”, которая, как признавали современники, благодаря его усилиям стала намного более популярной у столичной интеллигенции, людей “среднего класса”.

“Англоманский” гламур

Жизнь семьи Набоковых отличалась размеренностью, она была четко выстроена в соответствии с трепетно оберегаемыми традициями, обычаями, ритуалами. Основное время Набоковы проводили в Петербурге. Розовый гранитный особняк на Большой Морской, 47, был хорошо известен в столичных общественных кругах. По настоянию Набокова, который стремился ко всему самому передовому и совершенному не только в политике и юридических науках, но и в быту, в особняке появился редкий в то время атрибут роскоши — “водяной лифт”, поднимавшийся до третьего этажа. Специально для детей (их у В. Д. Набокова было четверо) здание надстроили еще на один этаж. (Кстати, “многодетность” — тоже семейная традиция: у Д. Н. Набокова было четверо сыновей и пятеро дочерей.) Домашним хозяйством занималась, главным образом, супруга Набокова — Елена Ивановна, происходившая из семьи известных сибирских золотопромышленников-миллионеров Рукавишниковых.

Особняк на Большой Морской выполнял и функцию политической штаб-квартиры. Здесь регулярно проводились расширенные заседания петербургского комитета партии кадетов, на которых присутствовало до сорока человек. Неслучайно одна из комнат дома, рядом с библиотекой, так и называлась — “комитетская”. Располагавшиеся в ней большие “высокие часы с вестминстерскими курантами” символизировали политические симпатии хозяина дома — почитателя английской конституционной монархии. Около особняка постоянно вертелись шпики, наблюдавшие за посетителями, более того, как выяснилось позже, длительное время осведомителем в тайной полиции состоял швейцар Набоковых.

Семья традиционно выделялась “англоманством”, устойчивой, порой доходившей до какого-то гротеска, приверженностью всему английскому. Вещи, в том числе мыло, зубная паста, почти вся одежда, покупались в “английском магазине” или специально “выписывались” из Англии. Ходили шутки, что Набоков, не доверяя русским прачкам, отсылает белье в прачечные на берега туманного Альбиона. Дети сначала учились английскому языку, слушали перед сном английские сказки, читали английские книжки и только затем начинали заниматься русским. Сирин-Набоков вспоминал, что длительное время единственным словом, которое он знал по-русски, было “какао”; когда же родители решили, что пришла пора приобщить сына к русскому языку, то ему наняли сельского учителя (дело было летом, когда семья жила в поместье в Выре).

Владимир Дмитриевич был воспитан в “английском”, джентльменском духе, вел активный, здоровый образ жизни. Из всех видов спорта он особенно любил бокс и фехтование — уроки давали лучшие петербургские преподаватели (обычно иностранцы по происхождению). В “библиотечной” комнате, в особняке на Большой Морской, как свидетельствует В. В. Набоков, “поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго набитый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке, можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное „ра-та-та-та“ об доску, и однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов”. В библиотеке Набоков занимался и фехтованием. Сирин вспоминает: “Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — „Battez!“, „Rompez!“* — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен”.18

Приверженность традициям имела у Набокова разнообразные проявления. Например, ему неизменно нравились таксы. В 1904 г. он привез с Мюнхенской выставки таксу по имени Трэкни, которая прожила около двенадцати лет. Затем, зная слабость Владимира Дмитриевича, ему подарили “внука и правнука чеховских Хины и Брома”. В. В. Набоков с особой трогательностью пишет: “Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) проследовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце”.19

К подъезду особняка на Большой Морской для поездок Набокова на службу подавались шикарные автомобили; на этих же автомобилях обычно детей доставляли на учебу, а Елена Ивановна совершала объезды столичных магазинов. У Набоковых был длинный черный английский лимузин “роллс-ройсовых кровей” — “Уользлей”. Для поездок по городу использовался и второй автомобиль, марки “Бенц”. Эту машину во время Октябрьского переворота просили предоставить для отъезда А. Ф. Керенского из Петрограда присланные им офицеры, но Владимир Дмитриевич “объяснил, что машина и слаба, и стара и едва ли годится для исторических поездок”. Для загородных же путешествий Набоковы пользовались необычайно мощным “Торпедо-Опелем” эффектного красного цвета.

Лето Набоковы проводили в родовом поместье, в деревне Выра под Петербургом. По соседству, в селе Рождествено, на высоком берегу реки Оредежь, находилась роскошная усадьба Василия Ивановича Рукавишникова, брата Е. И. Набоковой (в 1916 г. усадьба по наследству перешла к В. В. Набокову). “Англоманство” не мешало “деревенскому” укладу жизни — с некоторой патриархальностью и традиционно русским широким хлебосольством (зачастую за столом собирались по нескольку десятков человек). Владимир Дмитриевич имел репутацию “щедрого барина”, он охотно шел навстречу крестьянам, просившим разрешения что-либо скосить или срубить, и радовался, когда мужики в знак благодарности с криками “ура” начинали подбрасывать его высоко вверх.

Кстати, эта патриархальность в сочетании с либерализмом главы семейства создавала благоприятную почву для “веселой воровской свистопляски” слуг (летом, во время жизни в Выре, их численность достигала полусотни). “При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме, — отмечал В. В. Набоков. — Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти, — и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы”.20

Любимым летним видом спорта Набокова был теннис. В Выре рабочие, выписанные из Восточной Пруссии, выложили отвечающую новейшим европейским стандартам теннисную площадку. С помощью классического английского пособия по лаун-теннису Владимир Дмитриевич вместе с супругой овладевали навыками игры и подолгу играли на глазах у проезжавших мимо мужиков.

Спорт или ритуал?

Примечательно, что Набоков, будучи большим любителем фехтования, в то же время, как уже было упомянуто, крайне негативно относился к дуэльным традициям (для либеральной интеллигенции это было такой же знаковой чертой менталитета, как и неприятие смертной казни). В 1910 г. в Петербурге вышла его брошюра (на основе прочитанного в Юридическом обществе доклада), доказывающая необходимость ужесточения уголовного законодательства в отношении дуэлей. Владимир Дмитриевич выражал свою принципиальную позицию по вопросу дуэлей и призывал депутатов Государственной думы, внеся изменения в законодательство, выступить “против грубого и нелепого пережитка других времен и другой психологии”.

Характерный для Набокова рационализм проявился в трезвом и при этом весьма язвительном разборе распространенных стереотипов, касающихся ритуала дуэли. Например, он считает несостоятельными ссылки на то, что человек, решаясь защищать свою честь на дуэли, рискует и поэтому заслуживает некого уважения или одобрения. В представлении Владимира Дмитриевича, дуэль является не более чем формой оправдания насилия, потому что “побеждает тот, кто оказался сильнее, ловчее, привычнее к огнестрельному оружию”: “Признавая дуэль, мы отдаем преимущество такого рода качествам, которые в современном обществе не являются мерилом человеческого достоинства”. Что же касается мнения о дуэли как искушении судьбы ради торжества справедливости, то “дуэль как Божий суд в настоящее время есть нечто совершенно невообразимое и устарелое”. Дуэль — лишь один из криминальных способов действия (наряду с отравлением, поджогом и т. п.), и он не может быть оправдан на основании того, что сопряжен с взаимным риском для ее участников. “Когда люди являются с револьвером, и кричат „руки вверх“, и подвергаются опасности, что их перебьют, разве этот риск имеет какое-нибудь значение в смысле не только выделения их деяния из общей категории, но даже в смысле смягчения наказания?” — выстраивает свою логику либеральный правовед.

Однозначно неприемлемой казалась Набокову и разновидность “парламентских” дуэлей, являющихся средством сведения политических счетов и “почти безнаказанного политического убийства”. Борьба с такими видами дуэлей актуальна и для России: “Каков бы ни был парламент <…> лица, облеченные званием членов Думы, вообще народные представители, должны к своим поступкам, к своему образу действий относиться с особенной строгостью”. Для либерала Набокова неприятие дуэлей было логичным следствием отрицания любого насилия и недопустимости какого-то его поощрения. Владимир Дмитриевич переносил это и на сферу политики: “Где же ручательство против того, что все возрастающее одичание, прогрессирующее обесценение человеческой жизни, наряду с ростом политических страстей и усилении ненависти на почве политической, — не заставят распуститься пышным цветком увядавший, обреченный, казалось, способ разрешения столкновений”.21

Впрочем, когда примерно через год после выхода брошюры Набокова, посвященной теоретическому осуждению дуэли, в газете “Новое время” появилась оскорбляющая его статья, Владимир Дмитриевич не оставил безнаказанным посягательство на свою честь. Выяснив, что журналист, написавший статью, по существующим дуэльным правилам является “недуэлеспособным” (не столько по социальному происхождению, сколько ввиду репутации), Набоков направил вызов редактору газеты, рассчитывая получить удовлетворение в поединке на шпагах. В течение нескольких дней он дополнительно усердно занимался дома с учителем фехтования. Однако поединок не состоялся — Владимир Дмитриевич удовлетворился извинениями.22

В военном формате

Привычный уклад жизни прервала Мировая война. Многие депутаты Думы, вне зависимости от своих политических пристрастий, в тяжелейший для страны момент по своей инициативе пошли на военную службу. 45-летний Набоков был призван, но не испытывал сожаления. В годы войны Владимир Дмитриевич полностью устранился от “большой политики” и партийной работы. В качестве адъютанта при штабе Набоков служил в 318-й пешей Новгородской дружине и в 434-м пехотном Тихвинском полку (воинские части дислоцировались в Старой Руссе, Выборге и в местечке Гайнаш на Рижском заливе). Супруга Набокова, подобно многим состоятельным столичным дамам, открыла в Петрограде собственный лазарет и работала в качестве сестры милосердия. В сентябре 1915 г. Владимир Дмитриевич неожиданно был переведен в Петроград и назначен исполняющим обязанности делопроизводителя Азиатской части Главного штаба (она располагалась на Караванной улице).

В марте 1916 г. Набоков возглавил приглашенную правительством союзной Англии делегацию российских журналистов и общественных деятелей. Помимо него, представлявшего газету “Речь”, в делегацию входили, в частности, А. Н. Толстой (“Русские ведомости”), Вас. И. Немирович-Данченко (“Русское слово”), К. И. Чуковский (“Огонек”). Российские гости встречались с королем Георгом V, с английским военным министром Г. Китченером, с писателями А. Конан Дойлем, Г. Уэллсом и др., посещали воинские части и боевые корабли. Неделю заняла поездка во Францию. Было устроено посещение линии фронта, передовых позиций французской армии: от немецких войск их отделяло всего несколько сот метров. В репортажах, публиковавшихся в газете “Речь” (затем они вышли отдельной книгой “Из воюющей Англии”), Набоков с восхищением (очевидно, особенно приятным ему ввиду “англоманства”) писал о высоком патриотизме британских граждан, о порядке и дисциплине в армии и на флоте, о грамотной, эффективной работе властей по обеспечению вооруженных сил всем необходимым.

Тем не менее его путевые очерки совсем не напоминали заурядные “ура-патриотические” писания, прославляющие военную доблесть союзников. Хотя, конечно, по итогам визита в “туманный Альбион” и было заявлено, что гости из России смогли “своими глазами убедиться, как велики усилия, приложенные Англией в деле создания и подготовки своей военной мощи, и каковы результаты этих усилий”. Однако Набоков постоянно подчеркивал важность сближения с демократической Англией для последующей эволюции России — развития ее политического и государственного устройства на конституционных принципах. Он отмечал, что в Англии болезненно проявлялось “отрицательное отношение к некоторым внутренним сторонам русской жизни, с которыми не могло мириться английское сознание, выросшее на почве уважения к свободе и праву. В настоящее время об этих сторонах англичане умалчивают. <...> Но нет ни малейшего сомнения в том, что истинное сближение в будущем окажется несовместимым с таким замалчиванием всего, что по существу препятствует взаимному сочувствию и пониманию”.23

Репортажи Набокова свидетельствуют и о его журналистских способностях, выражающихся не только в метких характеристиках и внимании к повседневным деталям, но даже в обстоятельных обзорах современной общественной литературной и театральной жизни. Он не без сарказма пишет о светомаскировке, погрузившей Лондон в “принудительную темноту”, — в результате “автомобили сделали больше жертв, чем могли бы сделать цеппелины, если бы освещение осталось”. Набоков говорит о “физиономии” Лондона, изуродованной безвкусными, но при этом гигантских размеров плакатами с призывом записываться в армию. Как заядлый “англоман”, Владимир Дмитриевич со смаком, во всех подробностях описывает экипировку офицеров британской армии: “…военных атрибутов этот костюм совершенно не имеет. Холодное оружие не носят, офицеры ходят с палкой или тросточкой в руках. Внешний вид — крайне разнообразный. Практически во всем англичане стремятся прежде всего к удобной военной одежде. Оттого она имеет у них какой-то спортивный вид: короткое пальто с отворотом, кругом шеи широкий вязанный шарф, толстые шнурованные ботинки из желтой кожи, высокие краги, затягивающиеся ремнями, а при более „домашней“ форме — обыкновенные панталоны из хаки с завернутыми краями. Под пальто китель, также открытый, белье и галстух защитного цвета. <...> Материал, употребимый на все эти виды одежды, — насколько я мог убедиться, — превосходного качества”. Набоков удивлен, что война практически “не отразилась на темпе лондонской жизни”. Английские власти — не в пример российским — не пошли на запрет торговли алкоголем, и увеселительные заведения функционируют как ни в чем не бывало; по-прежнему вокруг много роскоши и “везде кругом в пух и прах расфранченные и чрезмерно оголенные дамы”. На фоне Лондона явный контраст представляет собою Париж, кажущийся “большим монастырем”. Набоков, ранее посетивший Париж не менее пятнадцати раз, отмечал: “Париж как-то стих. Сразу почувствовалось — Париж стал другим”. Создается впечатление, что город “готов принести в жертву личные интересы, превозмочь прихоти” и “одержим одной высокой идеей” — связанной с победой.24

А тем временем в России нарастала хозяйственная разруха, все более неудовлетворительным становилось снабжение русской армии, массовым явлением оказывалось казнокрадство и лихоимство высокопоставленных гражданских и военных лиц, постоянно возникали поводы убедиться в бездарности военачальников. Неумолимо углублялся разрыв между властью и общественностью, которая, в большинстве своем, уже окончательно распрощалась с былым “патриотическим энтузиазмом”. Набоков, следивший за политикой “только извне, как сторонний наблюдатель”, испытывал тревогу — рушились последние надежды на сотрудничество верховной власти с Думой (которое, как хотелось верить многим либералам, должно было уберечь Россию от революции). Скандально известная речь Милюкова 1 ноября 1916 г. — на тему “глупости или измены”, “направленная непосредственно против Штюрмера, метила гораздо выше” и, как отмечал позже Владимир Дмитриевич, “не все, вероятно, отдавали себе отчет в ее будущих последствиях”.25

Властное пристанище

Февральская революция стала для Набокова полной неожиданностью. Находясь дома, Владимир Дмитриевич пребывал в “каком-то тупом и тревожном ожидании”. Утром 2 марта Набоков, явившись на службу, взобрался на стол и произнес перед сослуживцами небольшую речь о том, “что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина”. После обеда вместе с коллегами он пешком отправился в Таврический дворец. “В эти 40—50 минут, пока мы шли к Государственной Думе, я пережил неповторившийся больше подъем душевный, — вспоминал Набоков. — Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм. <...> Я не отдавал себе тогда отчета в том, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели. <...> Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь”.

Однако почти с первых же часов “Свободной России” Набоков ощутил анархическую составляющую стихийного переворота, — она способна всерьез затруднить деятельность политической элиты и ослабить ее влияние на развитие событий. Растерянность и разочарование вызывала уже сама атмосфера в Таврическом дворце, до сих пор ассоциировавшемся исключительно с парламентской практикой: “Внутренность Таврического дворца сразу поражала своим необычным видом. Солдаты, солдаты, солдаты, с усталыми, тупыми, редко с добрыми и радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома, воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале, — везде давка и суетливая растерянность”.26

Днем 3 марта Набоков был вызван на квартиру князя М. С. Путятина (Миллионная, 12), где проходило совещание великого князя Михаила Александровича с членами Временного правительства и Временного комитета Государственной думы. Набокову предложили составить акт об отречении великого князя Михаила. По-прежнему считая себя сторонником конституционной монархии, Владимир Дмитриевич, тем не менее, полагал, что в сложившейся ситуации уже невозможно сохранение монархической формы правления. В акте об отречении Михаила, подготовленном Набоковым при участии приглашенного им кадета-юриста Б. Э. Нольде, говорилось, что вплоть до созыва Учредительного собрания “вся полнота власти” будет принадлежать “Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему”. Безусловно, Набоков признавал юридическую небесспорность акта отречения Михаила, который, “не принимая верховной власти, не мог давать никаких обязательных и связывающих указаний насчет пределов и существа власти Вр. Правительства”, но инициаторы подписания акта “не видели центра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-политическом значении”.27

Но главным было то, что новая система государственной власти оказалась недостаточно совершенной, она не обеспечивала Временному правительству должную юридическую и политическую легитимность. И в конечном счете это имело роковые политические последствия. После отказа великого князя Михаила Александровича от престола Временное правительство наделялось “всей полнотой” как исполнительной, так и законодательной власти. Думу, сыгравшую в дни Февральского переворота роль главного политического центра и поначалу сохранявшую свою популярность и авторитет в широких слоях населения, исключали из системы новой государственной власти. Этот шаг, идущий вразрез с традиционными и, казалось бы, непоколебимыми идеологемами либеральной оппозиции об “ответственном министерстве”, стал серьезной стратегической ошибкой. Ослаблялась легитимность Временного правительства, его способность противостоять политической нестабильности…

Появление Набокова среди членов Временного правительства было вполне ожидаемым. Могло удивить лишь то, что ему отводилась весьма скромная роль — управляющего делами правительства. Назначение Набокова министром юстиции выглядело бы намного более логичным и заслуженным. И, как отмечали коллеги по партии, честолюбивый Набоков рассчитывал, что будет востребован на более значимых и престижных ролях. Тем более что не только в период I Думы, но и накануне Февраля он рассматривался в качестве возможного министра юстиции в различных списках “министерств доверия”, циркулировавших в общественных кругах. Однако образ некоего идеального политического пространства, заблаговременно сконструированного в либеральных умах, столкнулся с водоворотом драматичных событий Февраля 1917-го. Требовалось отвечать на вызовы революционной стихии, и в конечном счете политически знаковое кресло министра юстиции в либеральном по составу Временном правительстве занял социалист с очевидными популистскими задатками — А. Ф. Керенский.

От предложения стать финляндским генерал-губернатором Владимир Дмитриевич решительно отказался — ссылаясь на свою “неподготовленность”. Пост управляющего делами Временного правительства показался более интересным с точки зрения реального политического влияния. С одной стороны, это не предусматривало какого-то обязательного участия в публичной политике. Но, как отмечал в мемуарах Набоков, пытаясь подчеркнуть важность своей вынужденной роли, в условиях революционного крушения государственности его должность “приобретала особое значение”, поскольку было важно “создать твердые внешние рамки правительственной деятельности, дать ей правильную однообразную форму”.

Не ограничиваясь будничными заботами о надлежащем делопроизводстве, Набоков стремился сделать работу правительства и в содержательном отношении максимально эффективной, рациональной, способствующей формированию позитивного имиджа власти. Так, 8 марта было принято предложение управляющего делами о том, что “воля Временного правительства должна быть единой, и ответственность оно имеет коллективную”.28 Предполагалось, что это укрепит авторитет правительства и доверие к принимаемым решениям. Набоков вспоминал, что решение не записывать в журналы заседаний правительства суждения отдельных министров, их особые мнения и разногласия при голосовании было продиктовано желанием “избегнуть всего того, что могло бы нарушить единство правительства и ответственность его в целом за каждое принятое решение”.29 Наверное, первоначально Набоков и не думал, что таким образом придется маскировать взаимоотношения лидеров демократической власти, становившиеся все более напряженными, чреватыми громкими политическими конфликтами.

Триумф разочарований

Как и многие лидеры Февраля 1917-го, Набоков все же не избежал политического идеализма, естественного в атмосфере “мартовской России”, всеобщей эйфории по поводу случившегося “чуда”. После принятия правительством 12 марта постановления об отмене смертной казни, что должно было иллюстрировать провозглашавшийся элитой миф о “бескровной революции”, Набоков, вспоминая о героических заслугах депутатов I Думы, писал в газете “Речь”: “Сегодня сделан шаг, заканчивающий исторический период. Россия присоединяется к государствам, не знающим более ни гнусности палача, ни стыда и позора судебного убийства. Наверное, ни в одной стране нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас”.30

В многочисленных выступлениях на митингах, собраниях, в газетных статьях и интервью Набоков превозносил “моральное значение” Февральской революции, говорил, что в условиях “Свободной России” качественно меняется смысл власти, роль государства, опирающегося отныне на “силу права”. Владимир Дмитриевич, защищая “возвышенность” переживаемого исторического момента, возмущался разгулом “бульварщины”, увлечением массовой прессы “историческими разоблачениями”, в которых фигурировали Распутин, императрица Александра Федоровна, Николай II. В газете “Речь”, в статье “Революция и культурность”, Набоков нравоучительно замечал, что подобное чтение ведет “не к тем чистым высотам, где веет гордой свободой и разумом, а <...> в атмосферу старой крепостной лакейской, где свободные от барского глаза рабы судачат о своих господах. <...> Неужели не понятно, что, так подходя к только что осуществленному перевороту, работают на руку врагам, сейчас притихшим, но не сложившим оружия? Неужели приходится объяснять, что великая победа обязывает быть гражданином, говорящим достойным и гордым языком на темы, важные и нужные для победы”.31

Большую работу вел Набоков и в качестве профессионального юриста. Он являлся членом Юридического совещания для предварительных юридических заключений по “мероприятиям Временного правительства, имеющим силу законодательных актов”, входил в состав Комиссии по выработке закона об Учредительном собрании, а позже — Комиссии по пересмотру и введению в действие Уголовного уложения. Владимир Дмитриевич стремился в меру сил содействовать более скорому созыву Учредительного собрания, хотя в действительности считал целесообразным отложить его до окончания войны: “Если бы Вр. Правительство чувствовало подлинную, реальную силу, оно могло сразу объявить, что созыв Учредит. Собрания произойдет по окончании войны, — и это, конечно, по существу было бы единственно правильным решением вопроса. <...> Но Вр. Правительство не чувствовало реальной силы. Но с первых же дней его существования началась та борьба, в которой на одной стороне стояли все благоразумные и умеренные, но увы! — робкие, неорганизованные, привыкшие лишь повиноваться, неспособные властвовать элементы общества, а на другой — организованное rascality*, со своими тупыми, фанатическими, а порою бесчестными вожаками”.32 Утверждение о бессилии правительства — отнюдь не случайно.

Уже в марте—апреле 1917 года Набоков все более пессимистично оценивал и политическую ситуацию, и качественный состав правительства, и результаты его деятельности. В условиях возрастающей анархии и “разрухи” в России вообще “исчезло сознание существования власти, готовой решительно отстаивать и охранять гражданский порядок”.33 Положение усугубляло то, что власть явно преувеличивала “патриотический энтузиазм” населения и армии, боясь признать, что в условиях революции Россия не способна далее вести войну. Набоков справедливо констатировал, что, вопреки официальной идеологии, выражавшейся в бесчисленных декларациях правительства и показной риторике политиков, одной из главных причин революции было утомление войной и нежелание продолжать ее под знаменами не только царизма, но и “Свободной России”. Взгляд на революцию “как на положительный фактор в деле ведения войны” — роковая ошибка. Владимир Дмитриевич не поддался общим конформистским настроениям в среде элиты и, рискуя быть заподозренным в “пораженчестве” и неверии в “свободный народ”, пытался убедить министра иностранных дел П. Н. Милюкова: необходимо срочно скорректировать внешнюю политику России — с целью скорейшего заключения мира! В неспособности Временного правительства решить проблему участия в войне Набоков видел одну из основных причин его политической слабости и стремительного падения популярности демократической власти.

В новый состав Временного правительства, объявленный 5 мая, Набоков не вошел, но создание коалиции с меньшевиками и эсерами поддерживал как политически целесообразную меру. Уходу Набокова из правительства способствовало, не в последнюю очередь, то, что у него не сложились отношения с Керенским. Владимир Дмитриевич считал его “человеком даровитым, но не крупного калибра”, “одним из многих политических защитников, далеко не первого разряда”, “недурным оратором”, но на посту одного из лидеров Временного правительства — “случайным, маленьким человеком”, сыгравшим “поистине роковую роль в истории русской революции”.34 Немаловажно и то, что Набоков не был вовлечен в “теневые” договоренности в рамках русского политического масонства, под влиянием которых, в значительной мере вокруг Керенского, формировался костяк правительства. Позже, в дни июльского политического кризиса, когда министры-кадеты заявили об отставке, Керенский предлагал Набокову возвратиться в правительство в качестве “беспартийного”, но Владимир Дмитриевич отказался.

Летом и осенью 1917 г. Набоков занимался главным образом работой во Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание, в Петроградской городской думе, в Предпарламенте (от кадетов он входил в его президиум). В публичных выступлениях он придерживался идеологии, близкой политической платформе Л. Г. Корнилова и его окружения. На многих современников произвело неизгладимое впечатление выступление Набокова 2 сентября в городской думе. Перед лицом анархии, развала фронта и угрозы большевизма давний и принципиальный противник смертной казни, гуманист и либерал призывал правительство к ее восстановлению. “Из всех его речей это была самая мужественная”, — вспоминала Тыркова-Вильямс.35

Бумеранг террора

Днем 25 октября Набоков оказался единственным заметным политиком, который отреагировал на призыв министра торговли и промышленности А. И. Коновалова (покидая Петроград, Керенский поручил ему организацию вооруженного сопротивления большевикам) подняться на защиту правительства и пришел в Зимний дворец, уже окруженный войсками большевистского ВРК. “Само собою разумеется, что присутствие мое оказалось совершенно бесполезным, — вспоминал Владимир Дмитриевич. — Помочь я ничем не мог, и, когда выяснилось, что Вр. Правительство ничего не намерено предпринимать, а занимает выжидательно-пассивную позицию, я предпочел удалиться, — как раз в ту минуту (в начале 7-го часа), когда пришли сказать Коновалову, что подан обед. <…> Минут через пятнадцать-двадцать после моего ухода все выходы и ворота были заняты большевиками, уже никого больше не пропускавшими. Таким образом, только счастливая случайность помешала мне „разделить участь“ Вр. Правительства и пройти через все последовавшие мытарства, закончившиеся Петропавловской крепостью”.36

После большевистского переворота Набоков вместе с графиней С. В Паниной и В. А. Оболенским был делегирован от кадетской фракции Городской думы Петрограда в подпольный Комитет спасения Родины и Революции. Впрочем, он не верил в способность Комитета как-то изменить ситуацию — на заседаниях “занимались резолюциями, — по обыкновению, споря о каждой фразе, о каждом отдельном слове, точно от этих фраз и слов зависело спасение „родины и революции“”. Владимир Дмитриевич продолжал работать во Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание. На одном из заседаний под его председательством было принято заявление с осуждением захвата власти большевиками и призывом “игнорировать СНК, не признавать его законной властью”. 23 ноября вышел декрет СНК о роспуске комиссии, а ее члены, в том числе Набоков, арестованы в Таврическом дворце. В течение пяти дней они содержались под арестом в Смольном. Как вспоминал Набоков, уже на следующий день “стали обедать в общей столовой, семьи приносили обильную провизию, появились походные кровати, белье, принесли еще два-три тюфяка, — и мы провели остальные дни очень весело и оживленно”.37

Освобождение совпало с появлением декрета, объявляющего партию кадетов “вне закона” и предписывающего арестовывать ее лидеров. В тот же день Набоков срочно выехал из Петрограда в Крым, в имение графини С. В. Паниной в Гаспаре (там с середины ноября уже находилась вся его семья). Набокову “повезло” — он был единственным кадетом, 12 ноября избранным в Учредительное собрание от Петроградской губернии. Но, судя по всему, он и не пытался принять участие в работе “Хозяина Земли Русской” — от большевиков Владимир Дмитриевич не ждал ничего хорошего. Оставаясь в имении Паниной, Набоков к осени 1918 г. завершил работу над воспоминаниями о Временном правительстве. В ноябре 1918-го, после падения власти большевиков в Крыму, он вошел в Крымское краевое правительство, возглавляемое бывшим членом Государственного совета С. С. Крымом. Но реальная власть принадлежала командованию Добровольческой армии во главе с А. И. Деникиным — и никакой существенной роли правительство в целом не играло.

Семья Набоковых покинула родину в апреле 1919 г., когда большевики уже с боями входили в Севастополь. Первоначально Набоков жил в Лондоне, издавал вместе с Милюковым журнал “New Russia”. Но вскоре их пути разошлись. Павел Николаевич, разочаровавшийся в перспективах белого движения, стал надеяться на внутреннее перерождение большевистского режима, ратовал за республику как оптимальную форму будущего устройства и на почве этих разногласий даже вышел из ЦК партии. Набоков же по-прежнему делал ставку на вооруженную борьбу с советской властью. Оказавшись единственным руководителем ЦК партии кадетов, он объединил в рамках “Русского национального союза” несколько организаций, в том числе монархических. В 1920 г., перебравшись в Берлин, Владимир Дмитриевич вместе с И. В. Гессеном (в прошлом — издателем “Речи”) начал выпускать ежедневную газету “Руль”. Отношения Набокова и Милюкова были восстановлены лишь в марте 1922-го, тогда же они стали обсуждать планы дальнейшей совместной деятельности.

* * *

Вечером 28 марта 1922 г. Владимир Дмитриевич находился в зале Берлинской филармонии, где с лекцией о путях развития России выступал Милюков. В перерыве, когда оратор подошел к сидевшим в зале коллегам по кадетской партии, к нему подбежал молодой человек и с криком “Я мщу за царя!” начал стрелять. Раненный в грудь кадет А. Н. Асперс успел толкнуть Милюкова на пол. Набоков бросился на нападавшего (им оказался принадлежащий к экстремистской монархической организации Петр Шабельский), боксерским ударом сбил его с ног и, навалившись на него, стал выкручивать руку с браунингом. В это мгновение другой террорист — Сергей Таборицкий — трижды выстрелил ему в спину. Раны оказались смертельными.

Русская эмиграция испытала шок. Телеграммы и траурные венки прислали сотни общественных организаций. Многие политики самых различных убеждений пришли 3 апреля на похороны, чтобы лично проститься с человеком, который благодаря своей порядочности, честности и принципиальности вызывал уважение не только у единомышленников, но и у политических оппонентов. У крайних же радикалов — как слева, так и справа — к Набокову всегда был особый счет ненависти, по которому ему и пришлось заплатить жизнью.